|

Написал статью: Opanasenko

Художники-евреи в русском авангарде

В Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка «Современники будущего» — масштабное исследование о роли еврейских художников в русском искусстве 1910–1980-х годов, — подготовленная кураторами Иосифом Бакштейном, Гиллелем (Григорием) Казовским и Марией Насимовой. В экспозиции представлено более 130 работ художников трех поколений, относящихся к «классическому» авангарду начала века, «второму русскому авангарду» 1950–1960-х и московскому концептуализму, сформировавшемуся в 1970-е. С любезного разрешения Еврейского музея мы публикуем статью искусствоведа Гиллеля Казовского, вошедшую в каталог выставки, посвященную художникам-евреям в русском авангарде.

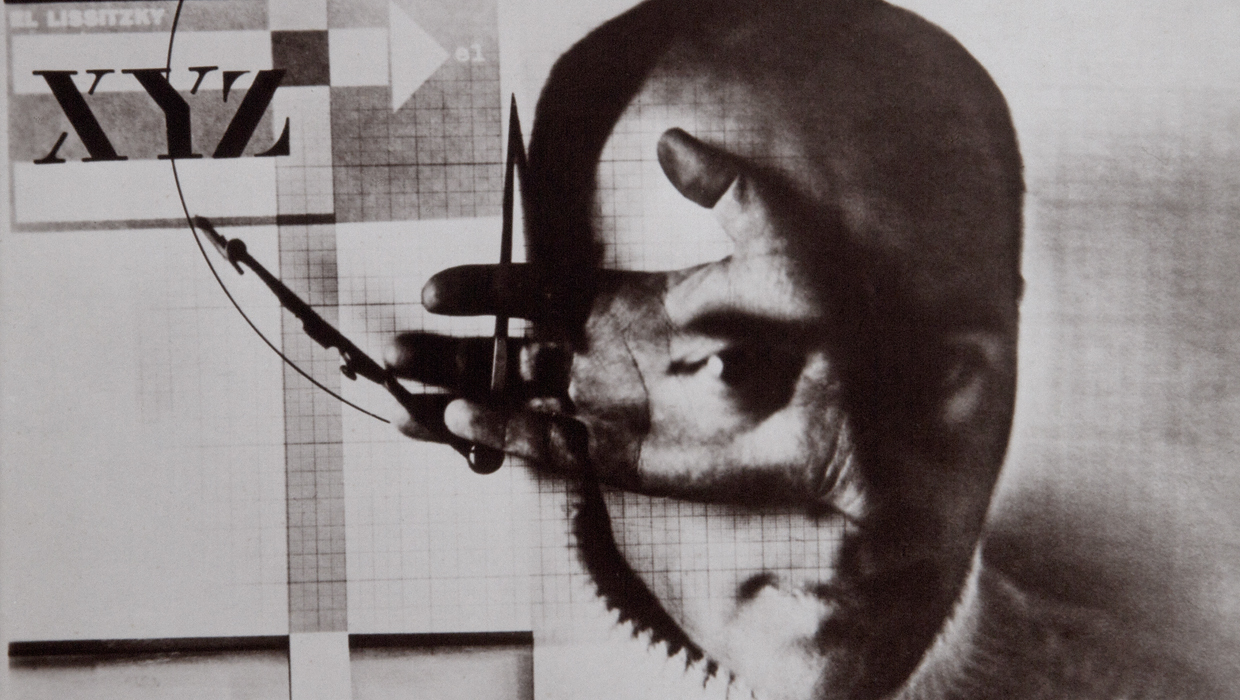

Эль Лисицкий. Конструктор. 1924. Фрагмент. Фотомонтаж. Собрание Алекса Лахмана Эль Лисицкий. Конструктор. 1924. Фрагмент. Фотомонтаж. Собрание Алекса Лахмана

В феврале 1914 года Бенедикт Лившиц, Артур Лурье и Георгий Якулов опубликовали манифест «Мы и Запад», в котором они декларировали основные принципы национальной самобытности русского авангарда в сравнении с современным западным искусством. В манифесте нашли свое выражение важные для российского футуризма представления об ориентальных основах русской культуры; главными особенностями России провозглашались «космичность» и универсальность, определяющие ее принадлежность к Востоку и противопоставленные рациональности и «территориальности» Запада. Из трех авторов манифеста только один был не еврей — армянин Якулов. Этот факт может служить свидетельством интернационального характера русского авангарда, а также активного участия в нем евреев.

Первые профессиональные евреи-художники заявили о себе на русской художественной сцене в начале второй половины XIX века. Их появление было одним из симптомов модернизации российского еврейства, в процессе которой его представители занимали не только новые для них позиции в экономике и социальной структуре, но и интегрировались в различные области российской культуры и искусства. Если в то время они были представлены в этой сфере лишь одиночками, то уже перед Первой мировой войной число евреев в русской художественной жизни значительно возросло. Их можно было найти во всех, самых разных художественных группировках и течениях русского искусства, в которых они часто играли заметную роль. Это, в частности, означает, что у них не было ни единой эстетической программы, ни общей для всех национально-культурной позиции. Например, Исаак Левитан (1860–1900) и Лев Бакст (1866–1924) практически полностью дистанцировались от еврейства, органично интегрировались в русскую культуру и идентифицировались с русским искусством. В его истории они занимают прочные и видные места: Левитан — как один из крупнейших русских пейзажистов, как «певец русской природы», а Бакст — как один из реформаторов русской сценографии, как художник «Русских сезонов», в немалой степени способствовавший мировой славе русского балета. Такие художники, как Леонид Пастернак (1862–1945) и Борис Анисфельд (1878–1973), хотя и сохраняли связи с еврейской средой, прежде всего видели себя русскими художниками, и сознание принадлежности к «высокой» русской культуре и искусству представлялось им более важным, чем их еврейская идентичность.

Эль Лисицкий. Эскиз иллюстрации к тексту пасхальной песни «Козочка» («Хад-Гадья»). 1918. Бумага, акварель, гуашь, карандаш. Sepherot Foundation (Liechtenstein)

В отличие от них национальное самоощущение у многих художников-евреев, пришедших в искусство в начале XX века, в эпоху развития различных форм еврейского национального движения и сопутствовавшего ему расцвета еврейской культуры, литературы, театра, было значительно ярче и глубже влияло на характер их творчества. Уроженец Российской империи Лео Кениг (1889–1970), художник, критик и видный культурный деятель, в своих мемуарах об этом времени писал: «…мы хотели показать миру наши новые еврейские мотивы и формы <...> Сионистские конгрессы, “Бунд”, великие еврейские классики еще были живы… Появилось поколение еврейских художников, которым уже не нужно было бежать из “гетто”, от еврейской жизни, чтобы стать живописцами и скульпторами <...>, органично связанных с обновленным еврейским словом, знавших Переца, Шолом-Алейхема, Менделе Мойхер-Сфорима <...> Это было время, когда молодые еврейские живописцы, в большинстве своем — из “черты оседлости”, дерзновенно мечтали о еврейской форме, о витражах для новых еврейских синагог <...>».

Стремление выразить новое национальное самосознание в художественных формах, созвучных современности, приобрело для них важное значение. Один из самых ярких представителей этой генерации, Натан Альтман, выступая на первых заседаниях Еврейского общества поощрения художеств (ноябрь 1915 года, январь 1916 года), заявил о необходимости «обретения формальных средств выражения национального», а также «высказал мысль, что дело не в художниках-евреях, а в том, работают ли они в национальном духе, создают ли они национальные ценности».

Источник новых «формальных средств» молодые художники-евреи нашли в модернистски художественных течениях, с которыми некоторые из них знакомились в главном центре нового искусства того времени, в Париже. В первое десятилетие XX века заметную часть интернациональной художественной богемы, квартировавшей в знаменитом «Ла Рюш» («Улье»), составляли художники-евреи из России, в их числе Натан Альтман, Давид Штеренберг, Марк Шагал и Иосиф Чайков. Там в 1911 году появилась первая еврейская модернистская группа «Махмадим», а Чайков был одним из ее организаторов.

В то же время молодые художники-евреи в Киеве — Ниссон Шифрин (1892–1961), Борис Аронсон (1900–1980) и Исаак Рабинович (1894–1961) — занимались в частной студии Александра Мурашко (1875–1919). Он участвовал в выставках мюнхенского Сецессиона, прожил несколько лет в Париже и был одним из первых импрессионистов на Украине. Своих учеников Мурашко знакомил с современными течениями европейского искусства, и его студия, атмосфера в которой была свободна от академической рутины, привлекала артистическую молодежь, находившую в ней один из очагов модернистской культуры. Шифрин и Рабинович установили также связь с более радикальной художественной средой и участвовали в авангардистских акциях. Они помогали в оформлении выступления футуристов в Киеве — Владимира Маяковского, Василия Каменского и Давида Бурлюка, состоявшегося в январе 1914 года в театре «Шато де Флер». Через месяц Шифрин и Рабинович, а также Сарра Шор приняли участие в групповой выставке «Кольцо», организованной одними из лидеров русского авангарда Александрой Экстер и Александром Богомазовым, жившими в то время в Киеве. Участники выставки рассматривали ее как «первый самостоятельный голос в защиту Нового Искусства» и ставили своей задачей «освобождение живописных элементов от сковывающих шаблонов».

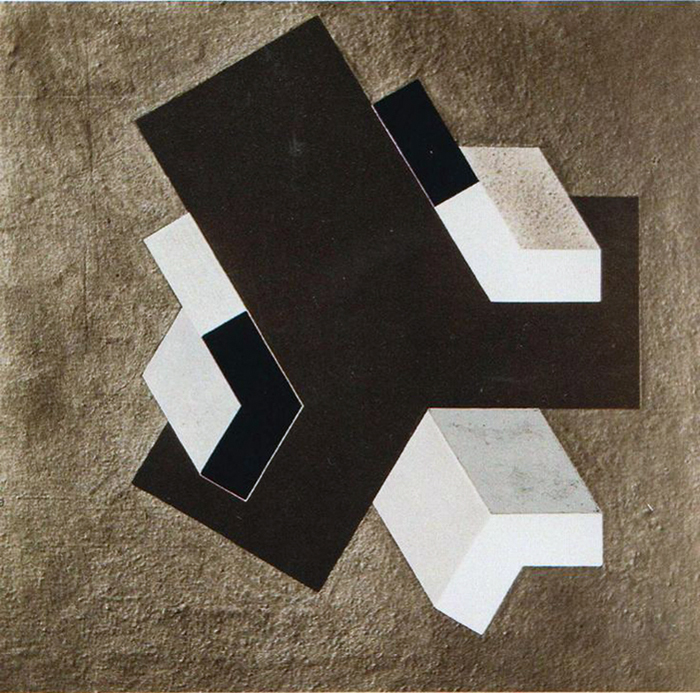

Эль Лисицкий. Проун Н333. 1923. Гуашь и коллаж из цветной бумаги. Собрание Алекса Лахмана

Язык «Нового Искусства» превращается в инструмент выражения «национального»: это визуализация еврейских вербальных конструкций и мистических представлений, как у Шагала, или произведений на «еврейскую тему» (сюжетов из Библии, Талмуда и описаний различных эпизодов еврейской истории и традиционного быта), как у некоторых других художников. (В этом контексте роль «Нового Искусства» представлялась настолько значительной, что Роберта Фалька, далекого от национальных мотивов, еврейская критика причисляла к «национальному лагерю» только на основании его принадлежности к модернистской группировке.) При этом, воплощая национальную тематику в своих произведениях средствами современных течений в искусстве, они стремились освободиться от историзма и сентиментальной бытовой повествовательности, характерных для произведений предыдущего поколения еврейских художников, придать этой теме эстетическую интерпретацию и превратить ее в элемент новой художественной системы. Модернизация художественного языка для выражения еврейских мотивов диктовалась новым национальным мировоззрением художников, в котором сближались и даже отождествлялись категории «модернистского» («современного») и «национального». Не случайно поэтому, что для художников-евреев в России особенно привлекательным оказался именно русский авангард, многие лидеры которого подчеркивали его национальный и «восточный» характер. «Да здравствует прекрасный Восток! Мы объединяемся с современными восточными художниками для совместной работы. Да здравствует национальность!.. Мы против Запада, опошляющего наши и восточные формы и все нивелирующего», — провозгласили в 1913 году в своем манифесте «лучисты и будущники» во главе с Михаилом Ларионовым и Наталией Гончаровой. Сам Лившиц признавался, что он и его соавторы манифеста «Мы и Запад» «тяготели к расовой теории искусства».

Традиционная для русской культуры идея противостояния Запада и Востока занимала важное место в программе русского футуризма. В русском народном искусстве, которое было одним из главных источников творчества «будетлян», они искали восточные, «азиатские» черты. Интерес к Востоку был характерен для европейского искусства того времени, однако «азийство» русских футуристов диктовалось их стремлением утвердить русский приоритет в авангардных открытиях, заявить о своей самобытности и первичности собственных художественных открытий и их независимости от современного искусства Западной Европы. Подобно этому проблема национального своеобразия возникала и у художников-евреев, и одной из возможностей ее решения также представлялось обращение к архаической ориентальной традиции. Ощущение генетической связи с Востоком у художников-евреев было отчасти инспирировано футуристским «азийством», однако их ориентализм, хотя и связанный с русскими и интернациональными тенденциями, имел свои особенности и опирался на одну из распространенных в конце XIX — начале XX века теорий о генезисе и характере еврейского народа. Согласно этой теории, евреи как восточный народ семитского происхождения являются наследниками великих цивилизаций Ближнего Востока, и потому за основу современного еврейского искусства следует принять художественную традицию древних семитских народов Месопотамии (Ассирии, Вавилонии), а также Египта. Примеры обращения к этой традиции можно обнаружить в книжной графике Лисицкого его московского периода 1917–1918 годов. Так, в колофоне оформленной им Sikhes Khulin («Пражская легенда» Мойше Бродерзона, 1917) было указано, что задача художника состояла в сочетании стиля иллюстраций с «ассирийским стилем письма». В серийной обложке для изданий Общества еврейской музыки, рисунок для которой также выполнил Лисицкий, изображение евреев, трубящих в шофар, а также орнаментальные мотивы, обрамляющие страницу, заставляют вспомнить ассирийские рельефы и имитируют резьбу по камню. Аналогичные приемы использовал и Натан Альтман в рисунке для обложки сборников «Сафрут» (Москва, 1918). В «Портрете молодого еврея» («Автопортрете», 1916, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) стилизация древнеегипетской скульптуры (с акцентированием семитских черт изображаемого персонажа) сочетается с кубистической трактовкой формы. В самом названии скульптуры и фамилии автора заключена игра слов, так что «старый человек — альтман» оказывается «молодым евреем», изображение которого превращается в манифест еврейской модерности, соединяющей в себе седую древность и актуальную современность.

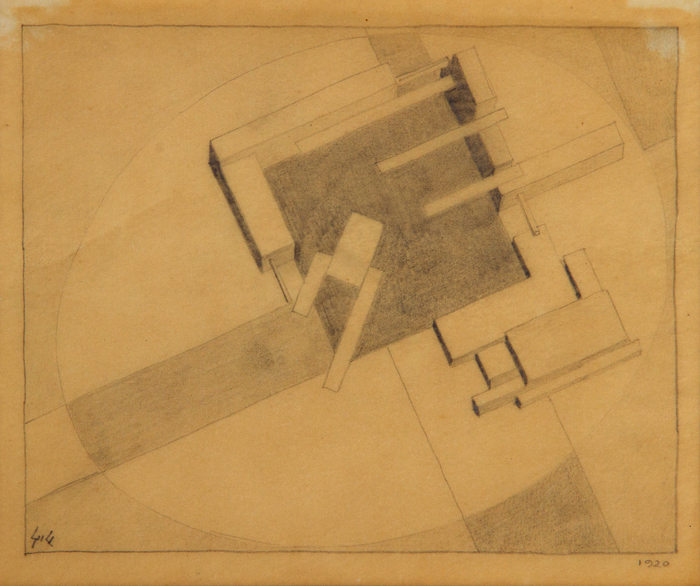

Эль Лисицкий. Эскиз к проуну 1Е «Город». 1919–1922. Бумага на картоне, темпера, графитный карандаш. Собрание Алекса Лахмана

Наряду с «ориенталистской» концепцией существовала и другая точка зрения, которая опиралась на представления о евреях как о народе не ближневосточном, а европейском, так как именно в Европе прошла большая часть их истории и была создана оригинальная еврейская цивилизация с ее особыми формами социальной, религиозной и культурной жиз- ни. Утверждалось также, что подлинным хранителем этой цивилизации является только восточноевропейское еврейство, сохранившее свои национальные и культурные особенности, в отличие от утративших эти особенности модернизированных и эмансипированных евреев Западной Европы. «Легитимация еврейского художественного наследия» восточноевропейского региона произошла также благодаря организованным Семеном Ан-ским этнографическим экспедициям 1912–1914 годов по «черте оседлости», собравшим большую коллекцию еврейского народного искусства, которая продемонстрировала его насыщенность и художественную ценност. В экспедициях Ан-ского сопровождал его племянник Соломон Юдовин, зарисовавший и сфотографировавший произведения еврейского художественного ремесла и народного искусства, синагоги, а также жителей местечек и сцены традиционного быта. (Позднее он участвовал в подготовке к изданию «Альбома еврейской художественной старины», в котором предполагалось опубликовать лучшие экспонаты собранной в экспедициях коллекции.) Лисицкий и Иссахар-Бер Рыбак в 1916 году совершили поездку по еврейским местечкам Украины и Белоруссии, где копировали росписи деревянных синагог и зарисовывали их интерьеры, в том числе синагоги XVII века в Могилеве-на-Днепре, расписанной знаменитым мастером Хаимом Сегалом, которого Шагал считал своим предком. В еврейском народном искусстве был найден богатый резервуар мотивов, символов и художественных приемов, которые художники использовали в собственных оригинальных произведениях. Так, Альтман, в 1913 году скопировавший старинные еврейские надгробия на кладбищах в окрестностях Винницы, на их основе выполнил графическую серию «Еврейская графика» (1914); Лисицкий не только стилизовал пластические и декоративные приемы еврейского традиционного искусства, но по-новому интерпретировал его религиозные мотивы и символы в соответствии с идеями новой светской еврейской культуры. Интерес к древнему и народному искусству был естественным для модернистской и авангардной художественной среды, к которой принадлежали художники-евреи. В архаическом и народном искусстве модернизм находил тот «примитив», с возвращением к которому можно было обрести свободу от стереотипов академической школы, якобы мешавших развитию нового искусства. Еврейские «примитивы», несмотря на их восточноевропейскую локализацию, по ощущениям части художников, несли в себе генетическую связь с ближневосточной прародиной еврейского народа. Например, Натану Альтману, когда он летом 1913 года копировал резные надгробия на еврейском кладбище в Шепетовке, «казалось, что образы этих камней, созданные некогда народными мастерами, перекликаются с ассирийскими скульптурами, с древней восточной традицией».

Роберт Фальк. Женский портрет. 1917. Холст, масло. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Погружение в народное еврейское искусство у многих художников иногда приводило к интерпретации новаторства как возрождения древних традиций и было равнозначно отождествлению с анонимными народными мастерами. Шагал, например, писал: «Евреи, если им это по сердцу (мне-то — да!), могут оплакивать, что исчезли те, кто расписывал местечковые деревянные синагоги (почему же я не в одной могиле с вами!), и резчики деревянных «шул-клапперов» [трещоток — Г. К.] (увидишь их в сборнике Ан-ского — испугаешься!). Но есть ли разница между моим... предком, расписавшим могилевскую синагогу, и мною, расписавшим еврейский театр (хороший театр) в Москве? <...> Я уверен, что, когда я перестану бриться, вы увидите его точный портрет».

Лисицкий на титульном листе «Пражской легенды» изобразил живописца, держащего палитру и кисти, и бородатого еврея со свитком в руках. Обе фигуры являются аллегориями искусства и литературы. При этом художник представляет собой автопортрет Лисицкого, а писец, который, приставив ладонь к уху, слушает еврея со свитком и записывает его слова, имеет портретное сходство с автором поэмы, Мойше Бродерзоном. При этом все персонажи изображены как благочестивые евреи, в традиционной одежде — в длинном халате (капоте), в чулках на хасидский манер и с кипой на голове. Их облик соответствует и всей стилистике оформления книги, которая издана в виде свитка, напоминающего средневековую рукопись, с текстом, написанным писцом-сойфером. Кроме того, и сама поэма Бродерзона представляет собой стилизацию средневековых еврейских сказаний, а ее сюжет заимствован из идишского фольклора.

Такого рода опыты были связаны с идеями «новой еврейской формы», особого «еврейского стиля», которые оказались в центре художественной программы и творчества художников Культур-Лиги. Эта организация была создана для развития культуры на идиш в начале 1918 года в Киеве. Культур-Лига консолидировала практически всех сколько-нибудь заметных деятелей идишской культуры, еврейских писателей, политиков, членов различных социалистических (антисионистских и некоммунистических) еврейских партий и художников, живших тогда на Украине. Благодаря этому Культур-Лига смогла развернуть грандиозную культурную работу и уже к лету 1918 года завоевала ведущее положение в еврейской общественной и культурной жизни. В это время отделения Культур-Лиги были созданы почти в ста городах и местечках Украины, где они руководили школами, открыли детские сады, вечерние курсы для взрослых и библиотеки, организовали драматические студии и музыкальные кружки. Руководители и идеологи Культур-Лиги декларировали ее модернистскую направленность и видели свою основную задачу в развитии тех областей национальной культуры, в которых необходимы «поиск и эксперимент». Возглавлявший организацию Мойше Зильберфарб (1876–1934), бывший некоторое время первым еврейским министром в правительстве украинской Центральной Рады, подчеркивал в этой связи, что Культур-Лига «не случайно связана с теми.., кто отказался идти старыми путями реалистического творчества». Свою главную задачу Культур-Лига видела в формировании новой национальной личности, «нового еврея», органично сочетающего в себе «национальное» и «универсальное», «еврейское» и «общечеловеческое». Такое сочетание, по убеждению идеологов Культур-Лиги, должно был появиться в процессе создания современной еврейской культуры на основе синтеза национальной и мировой культурных традиций.

Сарра Шор. Композиция с человеческой фигурой. Конец 1910-х. Холст, масло. Собрание Алекса Лахмана

В этой теории новой культуры важное значение придавалось национальному искусству. В одном из первых программных документов Культур-Лиги определялись три главные сферы ее деятельности: «На трех столпах стоит Культур-Лига: на еврейском народном образовании, на еврейской литературе и на еврейском искусстве».

Таким образом искусство оказывалось в числе важнейших национально-культурных приоритетов, в частности — наряду с таким фундаментальным атрибутом еврейской культуры, как образование, игравшее центральную роль в практической работе Культур-Лиги. Поэтому в ее организационной структуре было предусмотрено особое место для Художественной секции. Работа по созданию секции началась весной 1918 года и была окончательно завершена в январе 1919-го. Членами секции первоначально стали все молодые киевские художники-евреи, Марк Эпштейн (1899–1949), Иссахар-Бер Рыбак, Борух (Борис) Аронсон, Ниссон Шифрин, Александр Тышлер, Исаак Рабинович, Исаак Рабичев (1894–1957) и Соломон Никритин. Чуть позже к ним присоединились также Лисицкий, Чайков, Полина Хентова (?–1933), Марк Шейхель (1890–1942?), приехавшие в Киев из Москвы и Петрограда, а также Сарра Шор.

Все они, а также и другие молодые киевские художники занимались в художественной студии (мастерской) Александры Экстер, которую она открыла весной 1918 года. Она знакомила своих учеников с достижениями европейского художественного авангарда и вместе с тем привлекала их внимание к народному искусству, подчеркивая его значение как источника модернистского творчества. Такой подход находил понимание ее украинских и еврейских учеников, и, кроме того, был созвучен идеологии национального искусства Культур-Лиг.

Летом 1919 года Аронсон вместе с Рыбаком в киевском журнале на идиш Oyfgang опубликовали статью «Пути еврейской живописи. Размышления художника», которая может считаться своеобразным манифестом еврейского художественного авангарда. Статья начинается с красноречивого лозунга: «Да здравствует абстрактная форма, воплощающая специфический материал, ибо она — национальна!» Эту «абстрактную форму» Аронсон и Рыбак интерпретируют как «чистую» форму, свободную от всякой натуралистичности и литературности. В «выявлении» этой формы, по мнению авторов статьи, состоит главная задача мирового искусства и еврейских художников. Решая по-своему эту задачу, они тем самым выполняют универсальную миссию интернационального авангарда и в то же время достигают своих собственных, национальных целей: «Наше живое современное творчество, усвоившее элементы западноевропейского творчества, уже давно находится “слева”. И это совершенно не случайно. Еврейские художники ощущают свое родство с европейскими новаторами, выдвинувшими принципы абстрактной живописи, ибо только в абстрактном творчестве возможно достичь воплощения собственного национального чувства формы».

Для Аронсона и Рыбака «принципы абстрактной живописи» прочно связаны с «национальным элементом», который обнаруживает себя даже помимо воли самого художника, если «его живописные чувства выражены в абстрактной форме», так как «духовную сущность художника формируют впечатления от окружающей среды». С точки зрения Рыбака и Аронсона, эту среду формирует культура, «которая всегда национальна» и диктует художнику способы национального воплощения его «специфического материала» в «чистой форме». Такую роль национальной культуры авторы статьи объясняют тем, что в ней имманентно содержится «органическое живописное чувство», а потому для всякого художника, выражающего себя в «абстрактной форме», неизбежно обращение к национальной (народной) традиции, что особенно важно для еврейского художника: «…когда еврейский художник ставит перед собой задачу выявить национальный материал, он должен впитать культурные ценности своего народа, накопленные многими поколениями».

Таким образом, согласно концепции Аронсона и Рыбака, новое еврейское искусство и новая «еврейская форма» могут быть созданы в результате синтеза еврейской художественной традиции и достижений европейского авангарда, подобно новой еврейской культуре, которая должна сочетать в себе национальные и универсальные ценности.

Сарра Шор. Композиция «Восход». Конец 1910-х. Бумага, гуашь. Собрание Алекса Лахмана

Рыбак попытался воплотить эти идеи в нескольких своих работах, в частности, в «Натюрморте с серебряным бокалом» (1923, Музей Рыбака, Бат-Ям). В центре картины изображен стол со стоящим на нем графином красного вина и серебряным бокалом для кидуша (благословения вина и трапезы), который является произведением еврейского художественного ремесла и таким образом связывается с национальным художественным «примитивом». В правом нижнем углу композиции помещены фрагменты геометрического декоративного узора и чеканки бокала в увеличенном размере, что подчеркивает их абстрактный характер. Вверху слева по диагонали написано слово «кашер» (иврит — букв. «подходящий, пригодный») — термин, обозначающий соответствие чего-либо требованиям еврейского религиозного закона; применяется также по отношению к дозволенной для евреев пище. В данном случае именно в этом смысле это слово указывает на «кашерность» (то есть пригодность для кидуша) изображенного вина. Важно при этом, что слово «кашер» расположено симметрично по диагонали относительно увеличенных фрагментов декора бокала, что указывает на «кашерность», «пригодность» этой «чистой/абстрактной» формы для еврейского художника. На «чистоту» указывает и надпись, выгравированная на бокале: «неэса ми-шекель ха-кодеш» (иврит — «сделано из священного шекеля»). «Священный шекель» хранился в Иерусалимском Храме и служил эталоном полноценной меры серебра, а позднее, когда был утрачен, превратился в символ гармонии и идеальных пропорций. Это придает дополнительный смысл всей композиции, построенной по канонам «синтетического кубизма», одной из главных задач которого является гармоничное построение формы и ее пропорций на основе «золотого сечения». Таким образом «священный шекель» превращается в его еврейский эквивалент, извлеченный Рыбаком из национальной традиции и включенный в авангардную художественную систему.

На определенном этапе радикальные формальные эксперименты становятся главной сферой творчества многих художников-евреев. Так, на выставке Культур-Лиги в Москве весной 1922 года Альтман представил беспредметные композиции («работы в области чисто художественных заданий»), а Штеренберг — «Этюды фактуры и цвета». В подобном направлении работали тогда, например, Сарра Шор, Никритин, Тышлер, а также Лисицкий, который, переехав из Киева в Витебск, увлекся супрематизмом, надеясь, подобно другим последователям Казимира Малевича, выразить в абстрактных формах мир космических универсальных категорий. Язык художественного авангарда позволял символически отобразить исторические катаклизмы эпохи и рождение «нового мира», знаком которого стала русская революция. Оптимизм восприятия происходящих перемен, ощущение грандиозности их масштаба были фундаментальной частью нового еврейского мировоззрения, в котором «еврейское» превращалось в «универсальное», имеющее общечеловеческое значение. В этом новом мировоззрении с его радикальным мессианизмом еврейский народ представал передовым отрядом всего человечества, несущим ему «благую весть» новой культуры и ведущим его к обновлению. У художников-евреев эти идеи, выраженные средствами интернационального авангардного искусства, приобретали универсальный смысл, но визуально утрачивали при этом отчетливые национальные черты.

Давид Штеренберг. Натюрморт с хлебом и кружкой. 1919.Холст, масло. Собрание Андрея Еремина

ВВЕРХ

|